Кто там, в радиокулисах

Радио — удивительно благодарное поле деятельности для творцов. Если кино устаревает вместе с запечатлёнными в картине приметами времени, манерой актёрской игры, модой на костюмы, грим и декорации, то радио такие беды не страшны. Призванное самой судьбой работать на пределе искренности, оно сохраняет нам то, что в человеке остаётся почти неизменным, — чувства, страсти, движения души, одинаково близкие и понятные нам и в человеке прошлых веков, и в современных людях. Радио свободно от причуд усложнённого языка и изобразительной стилистики кино, оно играет саму жизнь, и его символика, аллюзии, параллели и ассоциации должны быть понятными без зрительного свидетельствования.

Мне хочется на этих страницах обратиться к нестареющей радиоклассике, вспомнить о тех, чьим творчеством было создано, в частности, детское вещание и сохранилось в записях во всей прелести их яркой индивидуальности. На этом примере можно многое рассказать о радио как таковом.

Имена Розы Иоффе, Николая Литвинова и Валентины Сперантовой — корифеев детского вещания в концентрированном виде отражают представления том, что такое радиоискусство. Разумеется, в детском вещании работают прекрасные мастера — Лия Веледницкая, Николай Александрович, Татьяна Сапожникова, Лидия Портнова и другие режиссёры, без которых радио было бы неизмеримо беднее, но складывались принципы радиоискусства, опробовались его возможно сти именно в творческой деятельности Иоффе, Литвинова и Сперантовой.

…Не помню, почему меня, пришедшего на запись в «Пионерскую зорьку», прослушивала Роза Иоффе. Ещё до пробы я встретился с режиссёром Неонилой Коржановской, договорился о записи, и мне казалось, что в работе с Неонилой я способен «раскрыться» как чтец наиболее полно. А тут сидит за пультом маленькая рыжеволосая женщина и в двадцатый раз колюче останавливает меня после первой фразы:

— Не так! Прошу вас, послушайте меня! Начало передачи должно непременно увлечь слушателя. Увлечь! Сейчас вы читаете сухо, повествовательно. А вы прочтите первую фразу загадочно. Ну как в сказке: «Жи-ли бы-ли ста-рик со старухой…» Прошу вас, пожалуйста!

И я, стараясь возбудить в себе «сказочную» интонацию, начинал: «Этот поезд шёл на Север, потому что именно там его ожидали всякие небывалые приключения».

— Не то и не так! — раздавалось из динамика в студии, где я сидел перед микрофоном. — Вы читаете и абсолютно не видите поезда, не представляете себе Севера, в вашем голосе нет предчувствия тех приключений, какие на Севере могут произойти. Намекните нам на то, что рассказ будет увлекательнейшим! Заманите нас, насторожите, напугайте, в конце концов, чтобы мы попадали в аппаратной со стульев. Ещё раз! Читайте, а сами думайте, что начинаете рассказывать самую таинственную из всех сказок: «Этот по-езд…», про себя думайте: «Ну и расскажу я вам сейчас страсти-мордасти!» Начали!

Я долго собирался, сосредоточенно пытался представить этот загадочный поезд, бегущий по заснеженному простору. Иоффе терпеливо ждала. В аппаратной, надо полагать, всем уже наскучила её возня со мной. Э-тот поезд шёл на Се-вер… — начал я в сотый раз и почувствовал, что интонация выходит искусственной, подчеркнуто старательной. Это потом, лет через пять-семь работы на радио, я буду удивляться своей тупости, потому что возбудить в себе нужное настроение, оказывается, совсем не так сложно. Видимо, дело опыта. Так вот, после произнесённой фразы меня никто не остановил. Только чей-то голос подсказал: «Дальше!» Я прочитал весь кусок.

— Оставляем этот дубль! — сказал голос.

Я поднял глаза. Розы Марковны за пультом не было. Её уже вообще в аппаратной не было. За пультом сидела «моя» Коржановская, с которой мы потом записали не один десяток передач. А с Розой Иоффе я больше никогда не встречался. Да и то сказать: у неё играли М. Бабанова и А. Консовский, Р. Плятт и В. Сперантова, Ф. Раневская и З. Гердт, Н. Литвинов и З. Бокарева.

Её радиотеатр состоял из звезд самой крупной величины. Она была в числе самых-самых первых режиссёров радио. Может быть, только Осип Наумович Абдулов был «первее». Именно она вместе со своими актёрами делала ставшее впоследствии классическим детское вещание.

Когда я, убитый, вышел из студии после первой записи, Коржановская взглянула на меня из-за очков с толстенными линзами и спросила:

— Струхнул? Ещё бы! Но понимаешь, она сидела с тобой целых десять минут! Это надо ценить. И ушла из аппаратной, не сказав: «Гоните его в шею!» Значит, мы можем тебя записывать!

Роза Иоффе была из тех уникальных обитателей радиодома, которые, создавая шедевры радиотеатра, помнили его истоки, романтический энтузиазм «первобытной» эры нашего радио. Они пережили вдохновение той эры, и если что-то особенно отличало Розу Иоффе от режиссёров более поздних поколений, так это умение всё делать даже не на сто, а на сто десять процентов, «на всякий случай», «про запас». А если хватало сил, то и ещё больше. Она жила трудно, судьба её складывалась как-то горько, а порой беспросветно. Но она работала, работала до самоистязания. Было похоже, что таких, как Роза Иоффе, в жизни не интересуют ни сегодняшние цены, ни закулисные козни, ни бытовые эпопеи коммунальной квартиры, ни даже события планетарного масштаба. Хотя, конечно, были и болезни, и далеко не ангельские отношения с соседями, и вынужденные творческие простои, которые из характера Розы Иоффе тоже делали нелёгкое сочетание добра и зла, лучезарной детскости и бесконечных сомнений в себе. Но главенствовала во всём тем не менее жизнь в работе, думы о ней.

Она пришла на радио в 1930 году, уже добившись известности как художественный руководитель детских самодеятельных коллективов, профессиональный чтец, пытливый слушатель Государственных курсов чтения.

С одним из детских коллективов её пригласили выступить у микрофона, потом предложили организовать студию юных чтецов, и с осени 1930 года Роза Иоффе начала свой путь в качестве профессионального режиссёра радио.

Довоенные работы Иоффе не сохранились, если не считать тех, что с развитием магнитофонной записи уже после войны были восстановлены, но с другими актёрами. Однако известно, что в предвоенные годы популярность её радиотеатра была огромной и не в последнюю очередь потому, что ставила она любимых писателей — Аркадия Гайдара, Самуила Маршака, Льва Кассиля, Валентина Катаева. Вопреки предостережениям О. Абдулова, не особенно верившего в возможность удачного использования одного актёра в нескольких ролях, Иоффе пришла к мысли создать на радио нечто вроде театра одного актёра, но в новом ключе. Так родилось «постановочное чтение», поэтика которого складывалась из обаяния литературного источника и актёрской игры, воплощённой в лирическом и вдохновенном чтении.

Одной из первых попыток создать такой спектакль стала лермонтовская «Тамань». Романтический мир контрабандистов, увиденный глазами скучающего аристократа, был воссоздан артистами Александром Морозовым и Михаилом Ещенко с той полнотой и яркостью, которые доступны сегодня лучшим образцам зрелищных искусств, и в то же время без каких-либо купюр, неизбежных при переводе повествования в зрелище. В тургеневских «Певцах» все роли играл Алексей Грибов, в «Сонечке» Льва Толстого участвовал один Алексей Консовский. В «Маленьком принце» Сент-Экзюпери он же сыграл добрый десяток ролей. Александр Морозов играл всех персонажей в горьковской «Королеве Марго».

Особым достижением радиотеатра Розы Иоффе остаётся, пожалуй, поставленный для Николая Литвинова «Буратино», где в помощь талантливому актеру режиссёр призвала радиотехнику. «Фокусы» с ней, дополненные музыкальностью и уникальным разнообразием интонаций, которыми был одарён Николай Литвинов, вородили нечто небывалое в радиотеатре. «Буратино» готовился в порядке эксперимента, в часы, когда студия, музыканты, актеры и звукооператоры были свободны. Загадочность «колдовских» записей была настолько привлекательной, что, похоже, участники постановки, работавшие бесплатно, готовы были сами приплатить, лишь бы увидеть результат творческих исканий Розы Иоффе, которая создавала передачу на пределе веры и сомнений, полная благодарности большому коллективу единомышленников и тайных угрызений совести за возможный провал. Колдовство над техникой и плёнкой, в результате чего и произошли фантастические превращения Николая Литвинова из простодушного папы Карло в плутоватого забияку Буратино, из Мальвины в лису Алису, из нытика Пьеро в грубияна Карабаса-Барабаса, в поющий квартет и разноголосую толпу, состояло в механических манипуляциях с ускорением и замедлением магнитофонной записи, наложениях одного голоса на другой, записанных до этого порознь с особым тщанием и ювелирно точным изменением тембра. Звуковые характеристики персонажей пьесы Литвинову надо было помнить и точно воспроизводить без помощи магнитофона. Магнитофон лишь менял (вместе с изменением скорости движения плёнки) высоту голоса персонажей, a интонации всем разные! — давал Николай Литвинов. Это была поистине головоломная работа. Изобретательное использование звукозаписывающей аппаратуры вылилось в высокохудожественное произведение, ибо в основе «игры с техникой» лежало решение сугубо творческих задач, создание радиоспектакля, в котором техника была поставлена на службу идее красоты добра, дружбы и самопожертвования.

Попытки «играть» с магнитофоном были и до постановки «Буратино». Ещё в постановке 1948 года «Хозяйка Медной горы» тоненькими голосами, сделанными искусственно, верещали ящерки; в радиопьесе о Гулливере лилипуты тоже обрели своеобразные голоса в результате «буратинизирования» записи. Но всё это осталось на стадии звукового эффекта, не более. Задача создать разные характеры героев тогда ещё не ставилась.

Николай Владимирович Литвинов рассказывал, как происходило первое прослушивание «Буратино» в редакции. Не знаю почему, говорил он, но уже первые метры пленки с записью повергли нас с Розой Иоффе в уныние, постепенно сменяющееся отчаянием. Видимо, сказывалась усталость. Ведь «Буратино» давался нам трудно. Пока во время записи что-то удавалось, мы были соратниками. Как только работа останавливалась из-за, казалось, неразрешимых творческих задач, мы начинали ссориться и почти ненавидели друг друга. Во время прослушивания мы с Иоффе сели так, чтобы не видеть лиц слушателей, не читать на них возможные отрицательные впечатления. Нам в уши назойливо лезла технология записи спектакля, «сколоченного» из самых разных экспериментов. Мы оказались неспособными отрешиться от них и вникнуть в действительный результат. Спектакль был длинный, и к его концу, рассказывал Литвинов, я даже оживлённый смех присутствующих воспринимал как вежливость доброжелательно настроенных коллег, решивших смягчить нам горечь катастрофы. Как потом выяснилось, примерно такие же чувства владели и Розой Марковной. Как и следовало ожидать, после финальных слов радиопостановки в редакции воцарилось молчание. Нам оно показалось зловещим и чрезмерно затянувшимся. Мы уже собрались оправдываться, как кто-то шумно вздохнул и сказал:

— Товарищи, я считаю, что мы должны немедленно послушать эту прелесть ещё раз!

Кто-то, видимо, из менее опытных работников редакции выразил сожаление, что на прослушивании не присутствуют исполнители ролей. Роза Иоффе и Николай Литвинов встретили эти слова с нескрываемым изумлением. Они не верили своим ушам, подозревая розыгрыш. Наконец нашёлся человек, который указал пальцем на Литвинова и сказал: «Вот они, все исполнители в полном сборе!» Поднялся шум. Было решено слушать «Буратино» повторно. Теперь и авторам буквально всё нравилось, они сияли, понимая, что игра стоила свеч.

Чтобы понять режиссёрское кредо Розы Иоффе, не надо даже читать её дневников, в которых запечатлены все поиски и надежды, сопровождавшие её в работе. То, что она оставила после себя, непременно приводит к мысли, что в студии работал вдохновенный человек. Она работала так, что романтика казалась единственно возможным способом существования. Радиоработы Розы Иоффе легко входят в сердце. Характеры достоверны, анализ психологии персонажей безошибочен. Раскрыть актеров она умела, как говорила Валентина Сперантова, много игравшая у Иоффе, «на все четыре створки». В её спектаклях помимо атмосферы подлинности происходящего всегда слышится нечто «надреалистическое», разуму не совсем понятное, какое-то общее настроение, создаваемое не музыкой даже, не ролями как таковыми и даже не авторскими ремарками, а теми почти неуловимыми на слух гипнотическими волнами чувств, которые из обыденной правды делают правду обобщенную, приподнятую над бытом.

Созданные Розой Иоффе произведения — «Буратино», «РВС», «Маленький принц», «Три мушкетера», «Хозяйка Медной горы», «Мальчик c лесного озера», «Мальчиш-Кибальчиш», «Оле-Лукойе», «Гадкий утёнок» и многие другие — будут ещё долго звучать в эфире, подтверждая истину, что настоящее искусство неподвластно времени, какие бы новые стили, моду, открытия режиссуры оно с собой ни принесло. Ещё и сегодня не каждому режиссеру удаётся извлечь из актёров такие потаённые грани таланта, о существовании которых они до встречи с Розой Иоффе не догадывались. Ещё и сегодня мало кто умеет с такой изобретательностью и тонким чутьём использовать музыку в радиоспектаклях, выразительные возможности техники и человеческого голоса, как Роза Иоффе. Но главная заслуга Иоффе заключалась в том, что она сумела доказать: «На радио должен быть режиссёр, мыслящий иначе, чем в театре» (из воспоминаний H. Литвинова). Она имела право так говорить, потому что знала прекрасно и театр, понимая, что театр — нагляден, а радио слишком условно, чтобы подходить к нему с мерками театра.

В театре зритель смотрит. На радио — представляет. Соответственно, и творческая мысль режиссёра направлена на должное возбуждение в человеке несхожих эмоций.

Николай Литвинов должен был стать последователем Розы Иоффе. «Что я получил от неё? — вспоминал он. Влюблённость в работу у микрофона, ощущение всей тонкости и прелести этого дела». И если Роза Иоффе практически стояла у основ профессии режиссёра радио, затем утвердив её впечатляющими работами, то Николай Литвинов расширил диапазон наших представлений о возможностях режиссуры уже потому, что сам был актёром тонкого аналитического склада, словно самой судьбой созданным для радио,— мягким, полным обаяния, голосовой изобретательности и музыкальности, с богатой внутренней культурой, которая отчётливо слышна на радио и, как правило, подсознательно привлекает к радиотеатру слушателей.

В споре о том, существуют ли в природе радиоактёры, Н. Литвинов уверенно заявлял — да! И называл имена Марии Бабановой, Валентины Сперантовой, Зинаиды Бокаревой, Маргариты Корабельниковой, Серафимы Бирман и целого ряда других. Так же настойчиво он утверждал, что есть сугубо «радийные» режиссёры Нина Герман, Николай Александрович, Лия Веледницкая, Антонида Ильина, Лидия Портнова, Надежда Киселева. Когда о радио говорил Николай Литвинов, спорить с ним было бесполезно — настолько испытанными на собственном опыте были для него уроки режиссуры у микрофона.

Он появился на радио в 1932 году, как раз в то время, когда Роза Иоффе стала главным режиссёром детского вещания. Молодой Николай Литвинов успел окончить ГИТИС и проработать два сезона в Смоленском драматическом театре. Появившись на радио в Москве, он поразил его обитателей отсутствием страха перед микрофоном, смелым применением «голосового грима», обаянием. Пробу он прошёл успешно, чему помогла весьма активная работа в Смоленском радиокомитете, где Литвинов освоил первые тайны общения со слушателями через «металлический скворешник», как он называл микрофон. При внешней беззаботности Литвинов с юности всерьёз фиксировал в блокнотах наблюдаемые им особенности человеческого поведения и что важно! — своеобразие интонаций. Он копил их тщательно, с увлечением систематизируя человеческие настроения по «разделам». Ведь мы с вами даже не замечаем, что, говоря о чём-то грандиозном, большом, замедляем темп речи, жесты делаем широкие, а говоря о муравье или крохотном ребенке, непроизвольно меняем интонацию и жесты.

Пристрастие к коллекционированию разнообразных человеческих эмоций было интуитивным проявлением будущего режиссёрского дара. Но до этого он накопит актёрский опыт работы на радио.

Первая серьёзная роль появилась в его послужном списке буквально через несколько дней после пробного прослушивания. Не кто-нибудь, а сам Абдулов предложил сму роль Бориса Горикова в премьере «Школы» по А. Гайдару. Романтика гайдаровской прозы, тонко прочувствованная Литвиновым-актером, привлечёт его внимание надолго, как режиссёр он поставит на радио всего Гайдара.

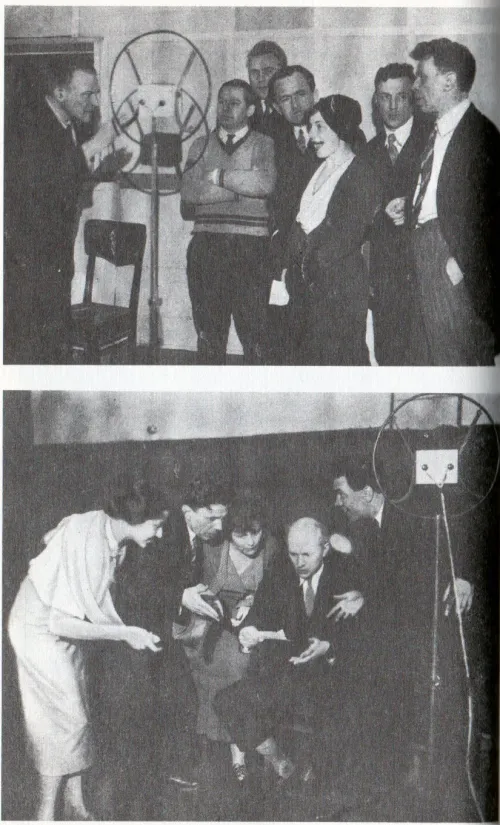

«Школу» в постановке Абдулова играли «живьём» много раз (тогда весь эфир был прямым). Это значит, что в студии собирались актёры, певцы, музыканты. На протяжении всего спектакля шумовики стучали копытами, устраивали взрывы и выстрелы, организовывали вой ветра и плеск речной волны, то есть действовали по тщательно разработанной шумовой партитуре. Актёры, стараясь не шелестеть страницами с текстом ролей, то подходили к микрофону, то уступали место другим исполнителям. Дирижёр давал знак оркестру в точно означенном месте сценария, шумовики совершали чудеса, за всех бегая, стреляя, с грохотом падая, плывя, скрипя и производя ещё десятки разных звуковых имитаций. На Польском радио, например, дождь делают, посыпая барабан горохом, шаги по снегу скрип двух мешочков с крахмалом.

После войны Н. Литвинов сам поставит «Школу». Играть Бориса будет Валентина Сперантова. В этом радиоспектакле режиссёр разовьёт приём общения взрослого героя с самим собой — ребёнком, приём, подсказанный Розой Иоффе при постановке повести И. С. Тургенева «Часы», где взрослый герой (А. Консовский) разговаривал со своим прошлым (В. Сперантова). На фоне таинственных ночных шорохов и перезвонов беседовали два человека, драматично оттеняя пропасть, разделившую наивную непосредственность восприятия мира ребёнком, и реализм взгляда на жизнь взрослого. Такой же прием Н. Литвинов повторил в «Судьбе барабанщика» с Олегом Ефремовым и Валентиной Сперантовой. Неформально применяемый, этот режиссёрский ход каждый раз производил огромное эмоциональное впечатление, углубляя драматизм прозы Гайдара, любящего непосредственное, «лобовое» столкновение идей, мировоззрений, характеров.

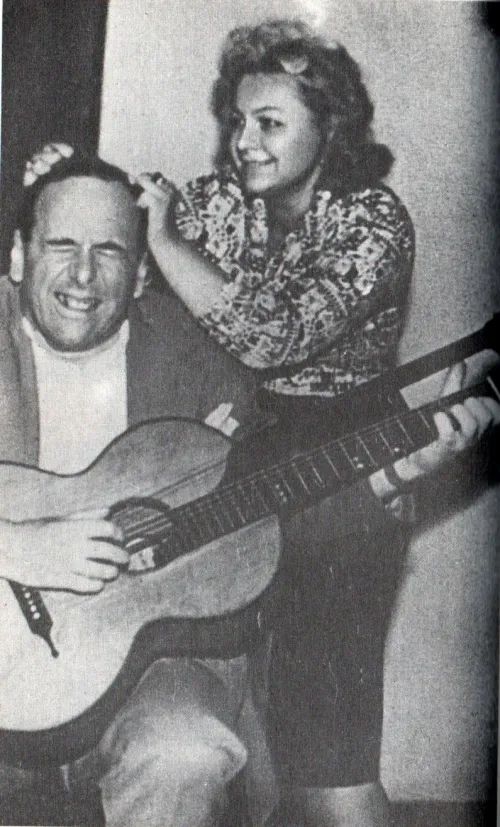

Аналитический ум актёра Литвинова логично привёл его в режиссуру. Кажется, это произошло незадолго до войны либо в первый её год, когда в прифронтовой Москве остался всего один театр, руководимый H. М. Горчаковым. В труппе работали Дм. Орлов, Р. Плятт, А. Кубацкий, С. Цейц, Л. Волков и Н. Литвинов, исполнявший под гитару старинные романсы и ставший очень популярным на этом поприще. Литвинов и потом, когда на долгие годы станет бессменным режиссёром детского вещания, будет много играть и петь. Немыслимо себе представить, чтобы кто-то лучше него сыграл Хоттабыча (режиссёр Н. Александрович) или изысканного и хитрого Кота в сапогах и просто Кота в радиопьесе «У слонёнка день рождения» (обе работы режиссёра А. Ильиной) — тоже хитрого, но уже не галантного, а наглого.

Играя один все роли в радиопьесах, Литвинов находит неповторимые речевые краски для каждого персонажа. Для каждого из трёх поросят и волка — в «Трёх поросятах», для всех жучков и паучков, гусениц и жужелиц в сказке «Как муравьишка домой спешил».

Работа Н. Литвинова в поставленной Павлом Столбовым сказке румынского писателя О. Папку-Яша «Невероятная история об отце, мальчике и пальчиках», как мне кажется, даёт всестороннее представление о творческой манере Литвинова — исполнителя, может быть, правда, несколько подавившего режиссёрскую волю. Впрочем, они делают это в полном согласии друг с другом, дополняя совместную фантазию. Актёр находит для своих героев самые неожиданные краски, увлекая маленьких слушателей в атмосферу спектакля. Лучший способ для этого — поверить в самые невероятные события, принять фантастический оборот дела всерьёз. Н. Литвинов и П. Столбов делают всё, чтобы прелюбопытная история именно так и воспринималась.

Литвинов любил завлекающие начала. Это опасно для спектакля, потому что, заманив, надо делать всё, чтобы интерес слушателя не ослабевал, надо постоянно его подогревать, а на это нужна масса выдумки.

Так вот, «Невероятная история» тоже начинается с приманки. Отец, один из главных героев сказки, признаётся, что ему надо написать обещанный в редакцию рассказ, а он не пишется. «Кучеру проще, с завистью вздыхает Отец, — он всегда знает, что ему делать, а писатель — не всегда». Отец внушает детям, что единственное условие для того, чтобы можно было писать рассказ, — это тишина. Всё остальное не важно. Однако тишина уже давно установилась, а рассказ не пишется. И неизвестно, как потекла бы жизнь писателя дальше, не появись на краешке его чернильницы Некто в шарфике из гарусных ниток и голубой шляпке из пластмассового напёрстка. Оказывается, что это — Палец.

Действие развивается стремительно. Гнусавеньким голосом Большой палец левой руки, сбежавший от сына писателя, жалуется, что жизнь его невыносима: «Меня постоянно сосут, потом выставляют на свежий воздух, и я вечно простужен». Вот, оказывается, почему он гнусав! Палец — его зовут Доджимар — громко, со стоном чихает, а писатель до крайности взволнован: он не представляет себе, что Палец может — без денег! без паспорта! — уйти неизвестно куда. Уговоры и угрозы Отца напрасны. Иссосанный Палец неумолим, он считает, что после пережитого ему не страшны никакие беды.

Ситуация фантастическая, но Литвинов предельно серьёзен, предельно обыден. Бытовые детали разговора сохранены до мельчайших подробностей. Актер играет человека, который не на шутку встревожен планами Доджимара. Темперамент, с каким Отец — Литвинов убеждает Пальца не совершать глупостей, накаляет атмосферу до крайности.

Писатель отправляется вслед за Доджимаром и становится свидетелем вовсе невероятных приключений. Например, Доджимар встречает на улице шепелявого Доджимика, которого не только сосали, но и часто купали в чернилах. У него постоянно болят зубы, что не мешало ему читать газеты и слушать радио, из которых Доджимик и узнал, что объявлен созыв конгресса пальцев, обиженных детьми. Палец-швейцар — хриплый, ограниченный солдафон — сначала не пускает Отца в зал заседаний, но потом поддаётся увещеваниям. Председательствующий на конгрессе — явный педант, у него барственная манера речи, он глубокомысленно произносит «э-э-э» и изящно, с легким шипением говорит «тэк скэзэтть». Голоса у Пальцев разные, они гундосят, шепелявят, басят, заикаются — спутать их невозможно.

И чем неправдоподобнее ситуация, тем правдоподобнее актёрская игра. Когда первым в прениях берёт слово Палец, сгорающий от стыда, а председатель просит рассказать все подробно, волнение в зале нарастает. Под напряженное гудение конгрессменов, похожее на гул трансформатора, Палец решается поведать свою трагедию: «Я… Меня… Меня… суют… в… нос!» По залу прокатывается волна стенаний и ужаса. Зал единодушно принимает решение: погибнуть, но к хозяевам не возвращаться.

Надо слышать, с какой страстью Отец — Литвинов просит слова и держит речь. Он честно признаётся, что так горячо в последний раз говорил только третьем классе. Он даёт клятву поведать детям о страданиях пальцев в новом потрясающем рассказе, день и ночь будет уговаривать детей стать осмотрительными, только пусть пальцы не покидают своих хозяев. Пальцы с неохотой, со скрипом и оговорками, склоняясь вернуться, то меняя решение, в конце концов соглашаются отправиться к детям.

И опять невозможно поверить, а узнав, невозможно не восхититься тем, что все роли — вплоть до публики в зале конгресса — играет один актёр. Так разноголоса так разнохарактерна толпа главных и неглавных героев. Когда говорят, что актёр «купается в роли», история о пальцах пример такого упоительного растворения актёра в ролях. Кажется, что радиопостановка делалась не техникой и монтажом, не трудом, лишь захватывающе лёгкой игрой выразительного голоса.

Последовательно разрабатывал Литвинов жанр постановочного чтения, создав в этом жанре «Голубую чашку» по Гайдару, самому лирическому рассказу писателя. Литвинов-режиссёр разделил повествовательные куски текста между двумя исполнителями, как роли, — их сыграли З. Бокарева и сам Н. Литвинов.

Ловя и теряя нить той зыбкой условности, которая так прекрасна в постановочном чтении, режиссёр и актриса старались ничего не упустить в прекрасном лирическом тексте рассказа. Ведь до литвиновской «Голубой чашки» в радиопостановках по Гайдару использовался театральный принцип, считалось, что авторские отступления, описания «тормозят действие». Их за ненадобностью убирали. В постановочном чтении (оно потому и чтение!) эти элементы прозы выходят на первый план, меняя функции героев, которые окаываются то в роли одного из персонажей, то в роли автора, наблюдающего за ними со стороны. Это ещё не роли, но уже и не чисто авторское повествование.

H. Литвинов выбрал «Голубую чашку» именно потому, что не хотел ничего сокращать. Два голоса читают текст «свой» и «за автора», звучит гитара, шумит ветер, поют птицы. Герои постановки восхищены увиденным и начинают невольно осознавать, что при таком отношении к миру невозможно не быть любящими, добрыми людьми. Да, голубую чашку кто-то разбил, но мама-Маруся зря их в этом заподозрила. Да разве в чашке дело? Душевная щедрость переполняет героев, и они возвращаются домой. Идут мимо них удивительные люди, где-то простучал по рельсам поезд, вокруг картина ещё во сто раз прекраснее, чем была утром, когда, обиженные несправедливым обвинением Маруси, папа с дочкой сбежали из дому. «А чашка-то как же? Да, может, её мыши разбили?!» — с восторгом догадываются путешественники. И вот уже видна родимая крыша, и крутится на ней сделанная папой и брошенная в сердцах во дворе вертушка. Её ненаглядная Марусенька сама прибила!

Доверие между людьми восстановлено. Светит луна, прогромыхал далёкий поезд, пророкотал во тьме полуночный лётчик, а жизнь, заканчивает рассказ Гайдар, «совсем-совсем хорошая».

Сначала «Голубую чашку» играли «живьем», а в 1950 году, когда спектакль был полностью освоен исполнителями, записали на плёнку. Из обыкновенных слов родилось волшебство. Произошло оно благодаря тому, что Н. Литвинов и З. Бокарева сумели увидеть всё, изображённое писателем, глазами ребенка-первооткрывателя.

Тонкость интонаций, с какими актеры переходили от образа к образу, не позволяла чтению превратиться в лоскутность, фрагментарность. Никакого жонглирования голосом. Только показ чувств — правдивых, точно найденных. Художественный вкус — вот что оказалось гарантией успеха. Паустовский, размышляя о секретах свежести языка, сказал как-то: «Для того чтобы увидеть что-нибудь по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни». Следуя именно этому принципу, Н. Литвинов ставил и Гайдара, и Паустовского. Последнему в кино повезло ещё меньше, чем Гайдару, а на радио Паустовский стал одним из любимых авторов. В постановочном чтении не пропало ни одно из описаний, например дождя, которому писатель посвятил десятки страниц, находя в нём всё новые и новые оттенки. При создании радиопьес, повторяю, такие куски летят в корзину. Вот почему для радиопьес Литвинов нередко предпочитал брать короткие сказки Паустовского. Так появились в эфире радиопостановки «Стальное колечко», «Растрепанный воробей», «Тёплый хлеб».

— Вот посмотрите, — говорил мне как-то Литвинов, — хотя бы этот кусочек прозы Паустовского. «Буря хлестала над парком. Она валила тучи на вершины деревьев. Тучи скатывались в них, потом вырывались, оставляя на ветвях сырые клочья, и мчались в испуге куда глядят глаза… Старые ивы неистово гудели всей шапкой вытянутых в струнку и серых с изнанки листьев… Утром я проснулся под щелканье птиц. Парк тонул в тумане. Сквозь него пробивалось солнце. Очевидно, над туманом простиралось чистое небо — туман был голубым». Где этот пейзаж можно сыграть? Как сыграть испуг ошалевших туч, как сыграть, что, очевидно, над туманом простиралось (простиралось!) чистое небо?! Это всё можно показать только словами…

Настрой радиопостановки «Тёплый хлеб» в режиссуре Литвинова слушатель ощущает уже в объявлении. Звучит прекрасная музыка, на её фоне актриса произносит первые слова: «Константин Паустовский. «Тёплый клеб». И с неожиданной здесь вопросительной интонацией добавляет: «Сказка?»

И мы понимаем, что услышим необычную сказку, хотя её содержание просто. Деревенский мальчишка Филька по прозвищу «Да ну тебя!» ударил «общественного» коня. И пошли после этого обступать деревню несчастье за несчастьем: трескучий мороз, леденящий дыхание туман, промёрзшие до дна пруды и реки, гибнущие на лету беззащитные пичуги. Перепугался Филька, кинулся к бабке, а та вспомнила, что однажды такая беда уже была в их краях. Шёл как-то через деревню солдат-инвалид одноногий, попросил у мужика хлебца, а тот и кинь ему краюху мимо рук: «Много вас тут шляется!» Обиделся солдат, но, изловчившись, хлеб поднял и ушёл. Вот тогда тоже лютая стужа на село опускалась. Мучался злобный мужик, мучался, да и умер «от охлаждения сердца».

Предчувствуя, что и ему грозит такая же участь, Филька бежит за помощью к дядьке Панкрату, вылечившему когда-то «общественного» коня. «Бессмысленный ты гражданин», — говорит Панкрат, но даёт хороший совет мальчишке.

Зинаида Бокарева в роли Фильки воссоздаёт процесс ломки мальчишеского характера. В грубом, хриплом голосе Фильки сначала слышится недоверие к тому, что из-за какого-то там пустяка может произойти большое несчастье. И вот мы уже ощущаем обеспокоенность мальчика, затем отчаяние и, наконец, готовность пожертвовать собой, лишь бы загладить вину. От эпизода к эпизоду актриса всё настойчивее подчёркивает мысль: если не переломить себя, если поступать не по-людски — погибнешь всеми проклятый.

Литвинов читает в этой сказке за нескольких персонажей. Он — чтец «за автора», бабка, солдат-инвалид, злодей мужик и дядька Панкрат. Я часто слушал эту постановку и всякий раз с восторгом ждал момента, когда Литвинов-ведущий начнёт рассказывать за степенную бабку, а бабка вдруг на каком-то едином слове «растворится» в репликах злобного мужика, а мужика вслед за крохотной паузой сменит гордый солдат, солдата — опять чтец-ведущий. Литвинов «переливается» из одной небольшой роли в другую, в продолжение всего спектакля ни на секунду не забывая, что он читает текст с отстранённой авторской точки зрения, а не играет конкретные роли. Всё это он рассказывает как бы по поручению автора, а вот тут — «по поручению» бабки или солдата. Мастерство Литвинова в таких эпизодах и является стержнем обворожительного постановочного чтения. Он не разыгрывает старческую шепелявость или мужицкую суровость. Нет, Литвинов читает, но читает «зримо», словно набрасывает эскизы ролей-характеров. Он как бы перекидывает мостики между персонажами, глядя на них со стороны, но и сопереживая с ними.

В умении играть сказку Николая Литвинова, по-моему, до сих пор так никто и не превзошёл. Да и превзойдёт ли? Только он умел играть зверей и неодушевлённые предметы с такой заразительностью и достоверностью, с таким ярким показом их «человеческой» сущности. Предельная естественность поведения актёра в самых причудливых сюжетных обстоятельствах была уникальной.

Сказка Гаршина «Лягушка-путешественница», например, которую Роза Иоффе поставила для Литвинова, не единственная в списке радиопьес, где Литвинов играл муравьишек, ежей, поросят, волков, репейник, дубовый сучок, кресло и, если повториться, даже истёртый трамвайный билет. (Кстати, дети очень сочувствовали этому билету, писали ему ободряющие письма, советовали подклеиться с изнанки на прозрачную бумагу, не выходить без надобности на улицу и так далее. Билет определённо воспринимался ими как живое, думающее и, главное, страдающее существо.)

Радиопостановка «Лягушка-путешественница» находится в фондовых записях детской редакции радио, и каждое новое поколение юных слушателей знакомится с этой великолепной работой. В ней много музыки, остроумно иллюстрирующей действие. Вообще отношение к музыке у Розы Иоффе и Николая Литвинова было особое. Роза Иоффе была тиранически скрупулезна в её использовании. Она не признавала музыкальные «фоны», «заполнение пауз», музыку как отбивку между эпизодами. Однажды, послушав какую-то радиопостановку, она записала в своём дневнике, что музыка была в ней инородным телом, словно подключили к передаче случайную радиостанцию. В её радиопостановках музыка рисовала причудливые линии пейзажа, раздумья персонажей, могла вызвать смех, потому что ассоциировалась в нашей памяти с чем-то нелепым, могла наполнить глаза слезами, потому что вступала в тот момент, когда только музыка могла заменить слова, полные страданий.

Руководствуясь опытом большого художника, Литвинов в «Лягушке-путешественнице» создаёт ощущение реального путешествия в лягушачье-утиный мир, в котором, однако, мы узнаём чисто человеческие взаимоотношения и характеры.

С малых лет, читая сказки, мы усваиваем их образность и, в частности, человекоподобные представления животных. Лев — гордый, величественный, лиса — хитрая, заяц — трусишка, жаба осторожная, тугодумная, утки бестолковые и так далее. Актёры, естественно, учитывают эти стереотипы, особенно в детских театрах.

— Однажды сидела лягушка на сучке коряги… — говорит Литвинов пока ещё «своим» голосом и тут же медленно, как бы отдуваясь и млея от восторга, произносит: «и нас-лаж-далась (пауза) тёплым дождичком». Чтецу достаточно секунды, чтобы отрешиться от объективизма ведущего и переключиться на субъективность ощущений лягушки. Он успевает за эту секунду начать игру, изобразить негу и томность лягушки, подставившей лакированную спинку каплям мельчайшего тёплого дождя. Никаких пояснений у Гаршина на этот счет нет. Сказано только, что «сидела и наслаждалась».

Наслушавшись речей уток о теплом Юге, о тучах комаров и мошек, лягушка воспламенилась желанием попасть на этот Юг. Она ныряет на дно, зарывается в ил для полного отключения от мирской жизни и в таком уединении начинает «раз-мыш-лять». Литвинов так произносит это слово, будто говорит не о лягушке, под слоем водорослей соображающей,что к чему, а о великосветской даме, расположившейся в роскошной гостиной. И здесь напомню, что у Гаршина написано «Стала размышлять», а как стала размышлять, это уже придумал Литвинов.

Трижды бьёт станционный колокол, раздается свисток дежурного (эта сцена всегда вызывает улыбку слушателей), и утки отправляются в путь. Сочетание реальных звуков с действиями сказочных персонажей создаёт комический эффект, подчёркивая тем самым правдоподобность ситуации (в болоте — станционный колокол, лягушка полетела под свисток дежурного по станции).

Но лягушке, естественно, мало лететь на Юг, мало слушать дифирамбы запряженных уток. Ей хочется, чтобы ещё и люди знали, кто придумал такое путешествие! Люди видят, люди, конечно, спрашивают. Лягушка, разумеется, кричит, что всё это она выдумала: «Я, я, я!» и падает.

Издевательски, осуждающе, по «крупному счёту» звучит голос Литвинова, когда он рассказывает, как вела себя лягушка, попав в чужое болото. Актёр играет бахвальство, снисходительно-царственное отношение к лягушкам-провинциалкам, не имеющим «своих уток» и не видевших умопомрачительного рая в виде комариного Юга.

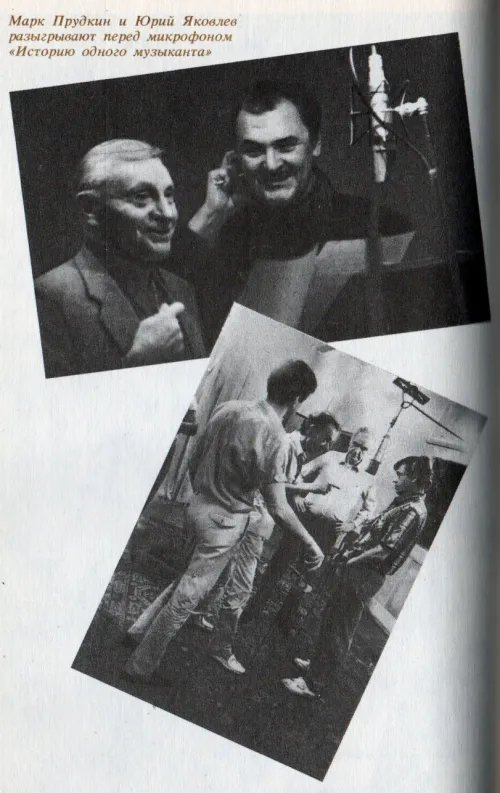

Николай Литвинов пользовался славой режиссёра, который не «делает пустячка». У него очно или заочно проходили школу радиорежиссуры крупные мастера советского театра. Олег Ефремов признаёт, что специфику работы на радио ему раскрыл именно Литвинов: «Мне лично радио, встреча с таким режиссёром, как Николай Владимирович Литвинов, очень многое дали. Я понял более отчётливо, что значит уметь рисовать словами картину… Много работал я на радио как актёр, даже ставил какие-то вещи, но принципиальным моментом была работа с Литвиновым над Гайдаром. Очень сложный текст. Очень красочный. И, как правило, первые записи не получались. Хотя я вкладывал всю душу — они были неживыми. Очевидно, во мне ещё сидел актёр, который «вкладывает» эмоции в ущерб существующей специфике. В микрофон я должен сказать таким образом, чтобы всё нарисовать, чтобы это было зримо… Николай Владимирович всегда раскрывал мне новые пути, и это, очевидно, помогало мне расти как актёру не только на радио…»

Николай Литвинов тоже не сторонился романтики, но она у него соседствовала с заостренным, достоверно трезвым взглядом — даже в сказке. Режиссёр не боялся деталей, в которых мы видим не облагороженный, а иронически представляемый мир. И если Роза Иоффе в сказке, например, возвышенно-лирична, «сказочна» на все сто процентов, то Николай Литвинов саркастичен, часто и дидактичен, подчёркивая мораль интонацией, при которой так и виден его остро прищуренный глаз.

У Литвинова играли такие мастера театра, как C.Бирман, В. Рыжова, М. Бабанова, Е. Турчанинова, И. Ильинский, А. Грибов. Все они знали, что у Литвинова их ждёт настоящая работа, встреча с професионалом, способным зажечь в тихой, уютной студии настоящий творческий пожар страстей, фантазии, остроумные находки так и будут сыпаться, словно из рога изобилия, а сюжет заворожит самый требовательный ум.

Валентина Сперантова… К своему таланту актриса относилась с неслыханной требовательностью, увлёкшись юношеской романтичностью радиотеатра, созданного Розой Иоффе. Чистому, прозрачному, очень достоверному в картинах описания быта Гайдару она придавала поэтическое звучание, несколько преувеличенную значительность. Не будь у Розы Иоффе чувства меры и творческого вкуса, романтический настрой её радиоработ мог бы подавить ту реальную суровость времени и событий, которые были увидены Гайдаром как бы взглядом подростка, естественно приукрашивающего, приспосабливающего реальность под своё понимание.

Роза Иоффе учитывала специфичность детского взгляда, воображающего жизнь, а не трезво ее оценивающего.

Валентина Сперантова тонко чувствовала стилевую разницу режиссёров и считала творческое соревнование талантов удачей для своей актёрской судьбы, тем более что и Иоффе, и Литвинов признавали за ней право на соавторство в своих работах. На Сперантову они полагались смело, позволяя ей буйно импровизировать, делать дубли, придумывать варианты, а актриса могла реализовать в работах этих режиссёров свой редкостный талант с завидной полнотой. Так что тут сходились равные силы. В результате появлялись герои, слившиеся в нашем воображении с их литературными двойниками, Бумбараш, Жиган, юный боевой Бориска Гориков, Том Сойер, диккенсовские мальчики. И сегодня, когда жизнь круто повернула нас в сторону от розово-лакировочных представлений, я не могу припомнить у Сперантовой примитивно-плакатных или возвышенно-помпезных работ.

Валентина Сперантова шла в ногу со своими «сверстниками» — героями радиоспектаклей. Она упорно не желала стариться, и это ей блестяще удавалось. В облике маленькой женщины актриса торопливо скрывалась в подъезде Дома звукозаписи, здоровалась с друзьями, плотно закрывала за собой двери студии, и мы слышали, что это пришел ОН — герой того времени, которого хочет и может сыграть Валентина Сперантова. Он всегда был неповторим, хотя и был всегда мальчишкой, сто раз мальчишкой.

В кино она не сыграла ничего достойного своего радиоимени. Всё, что она делала на киноэкране, могла сделать любая другая актриса, причём, может быть, даже лучше неё. Но то, что создала Сперантова на радио, — неповторимо. Поэтому я безраздельно принимаю только «радио-Сперантову», почти полвека приходившую в радиодом, сыгравшую десятки первоклассных ролей, прочитавшую сотни басен, юморесок, рассказов, фельетонов на школьные темы. Как она находила всё новые и новые оттенки в облике и характере своих радиогероев, остаётся загадкой таланта, но находила! И никого я себе так ярко не представляю, как её мальчишек. Слушая передачи с участием Сперантовой, я вижу каждое движение, каждый взгляд, каждый жест её героев, потому что интонации актрисы были олицетворением динамической психологии мальчишек.

Мне никогда не забыть встречу с нею у неё дома, в Москве, на Комсомольском проспекте. Меня предупредили о её ершистости, но я этого не заметил, оценив в ней превосходного собеседника. В мальчишку она превращалась мгновенно, в долю секунды теряя пластику женщины и обретая угловатость подростка. Двигаясь по комнате, она делалась такой, какой хотела. Потрясающая актёрская техника у неё давно переросла ремесленнические рамки и стала инструментом души.

Радио получало письма, в которых дети упрекали дикторов за «оговорки»: «Не Валентина Сперантова, а Валентин играл Бумбараша!» — писали юные слушатели.

А как-то Сперантова познакомила меня с мужчиной, который, будучи мальчиком, смотрел её в детских ролях. После первого спектакля тогда ещё совсем маленький зритель, о котором я рассказываю, ревел, топал ногами и кричал: «Неправда! Это не он! Дайте тогo — настоящего!» Оказалось, что мальчику после спектакля родители показали выходящую из подъезда театра актрису и сказали: «Смотри, вон идет Ваня Солнцев!» Потом мальчик опять ходил на спектакль, сидел вблизи сцены, угрюмо молчал до самого выхода из театра. Его спросили: «Ну, убедился, что это не мальчик?» Родителям очень хотелось таким образом подчеркнуть потрясающее мастерство Сперантовой. И опять строптивый мальчик не верил, что перед ним на сцене был не настоящий Ваня. Тут родители поняли наконец, что в силе искусства не следует разочаровывать. Потом зритель и актриса познакомились. Бывший зритель по-прежнему считал, что Ваня Солнцев к Сперантовой имеет косвенное отношение, что в больших актёрах возможно «перерождение». И был прав.

Валентина Сперантова росла в семье, где театр, живопись были любимыми увлечениями. Летом в саду играли настоящие спектакли, мама виртуозно «показывала» соседей и родственников, причём никто из них на неё не обижался, потому что «показывала» она не шаржированно, а лишь подчёркивая самые характерные их черты. Играла в спектаклях и Валя, но учиться пошла в Строгановское училище, хотела стать художницей. Поступила и… бросила. Поманил театр. Она прекрасно понимала, что ни Лариса из «Бесприданницы», ни Нина Заречная из «Чайки», как и иные красавицы героини, не станут украшением ее репертуара. Она знала, какие героини её ждут на сцене, и всё равно ноги вели к театру, вели против воли. Ей нужен был театр, а не роли и слава. В 1925 году она окончила Театральный техникум, сразу же попала в Детский театр (он именовался тогда Первым государственным педагогическим театром и был в Мамоновском переулке, а потом стал МТЮЗом), выступала в ролях сначала девочек, потом — мальчиков. А в конце 20-х годов пришла на радио, которое только-только начинало пробовать свои силы в детском вещании.

Самая знаменательная встреча Сперантовой произошла с удивительными героями целой серии радиопьес в 1930 году, когда на радио появился детский «речевой хор» с его замечательным дирижёром. Дирижёром заинтересовался О. Абдулов — тогда диктор и режиссёр детского вещания. Дирижера приняли в штат и вскоре для слушателей раскрылся талант Розы Иоффе, которая и дала жизнь главным радиоролям Валентины Сперантовой, то есть «сделала» ту Валентину Сперантову, творчество которой составляет яркие страницы истории радио. «Театру я отдала полвека, — говорила Валентина Александровна. — Но когда меня спрашивают, что мне дороже — сцена или микрофон, испытываю невероятное затруднение. Мне уже к семидесяти. В театре я давным-давно не мальчишка, а на радио меня ничто не может состарить. У микрофона играю с актёрами, встреча с которыми в театре для меня была исключена. Радио так обогатило меня и продлило мою творческую жизнь, что я без конца готова повторять ему слова благодарности. Оно дало мне редкую возможность — в течение жизни прожить две. Больше того, мне кажется, что именно благодаря радио я нахожусь в такой хорошей творческой форме».

Валентина Сперантова выработала в себе «чувство микрофона», в чём ей помогало сотворчество с Розой Иоффе и Николаем Литвиновым. Пытаться перечислить все работы Сперантовой на радио — дело совершенно безнадёжное. Ведь помимо радиопостановок, о которых я уже упоминал, она играла в «Клубе знаменитых капитанов» — этой поистине знаменитой передаче. Играла в других цикловых передачах, была нарасхват. И если вовремя сумеют реставрировать старые записи с её участием, то слушатели ещё долго будут наслаждаться искусством этой актрисы.

Роли у Сперантовой выстраивались по-разному: из мелких подробностей вырисовывалось нечто целое, законченное, то сразу, одновременно с первыми фразами, песенкой возникал образ, характер героя во всех тонкостях. В записях же ощущение таково, что спектакль писали в один присест, настолько в игре Сперантовой незаметно усилий, «швов», перемены ритма, разности настроений. Глядя на нее, слушая её, я не раз убеждался в том, что в актёрах поколения Валентины Сперантовой присутствовала какая-то непонятная на сегодня сила, покоряющая искренность, яркое одушевление порой не очень одушевлённых героев. Сперантова была убедительной даже в высказывании ходульных истин, потому что жила не ими (у неё и в жизни проглядывал некий скепсис к «всеобщему восторгу»), верой в то, что лозунги — неотъемлемая принадлежность времени. Сперантова одухотворяла в своих ролях время, а не примитивную проповедь его далеко не симпатичных нам ныне черт.

В начале 70-х годов Сперантовой позвонили из Радиокомитета и сказали:

— Мы нашли плёнку, которая признана бракованной, её собираются размагнитить. Приезжайте, послушаем в последний раз, может, и отобьём у ОТК!

Это оказалась великолепная работа Розы Иоффе и Валентины Сперантовой — «РВС» по Гайдару. От долгого хранения на плёнке звучало «эхо», тот самый дополнительный звук, когда слово актрисой ещё не произнесено, но, «пробившись» из глубин записи, оно становится слышным. Звук как бы пронзает соседние витки плёнки и возникает до того, как наступит момент его звучания. Брак. Но какая радиопостановка!

Сперантова играет в «РВС» три роли: рассудительного Димку, бездомного Жигана и ведущего. Передача начинается ударом гонга, писком морзянки, выстукивающей «р…в…с…» и «степной» кавалерийской песней. Атмосфера обрисована! Сперантова — ведущая подготавливает «почву» для ролей мальчишек. На протяжении всего спектакля Сперантовой приходится вести диалог между Димкой и Жиганом, произнося при этом прекрасный гайдаровский текст от автора, как бы на время отстраняясь от героев, комментируя их действия. К тому же актриса залихватски поёт, органично живёт музыке. С нею играют и «взрослые» актёры. Сперантова втягивает их в свою стилистику, ей невозможно не подыграть. Создаётся единый тон спектакля, несмотря на насыщенность перевоплощений, разнохарактерность персонажей, включений в драматургию повествовательного текста. Эту сложную структуру радиопостановки Сперантова создаёт с блеском. Актриса точна в выборе интонаций и не путает голосовые характеристики героев.

Вот, например, первая встреча Димки с Жиганом, который идёт к своей бабке Онуфрихе, чтобы «хоть немного отожраться». Идёт и очень лихо поёт. И тут на пути появляется заслушавшийся песней Димка. Завязывается разговор, и Жиган, прикрывая бравадой неприязнь к незнакомцу, храбрится, изображает бесшабашную веселость и необычайную удачливость. Но есть при этом в интонации маленького бродяги нота, которая даёт нам понять, что веселость Жигана это маска, за которой он прячет тоску по жизни иной, без стрельбы и смертей. И всё это мы понимаем, по тому что слышим в голосе Сперантовой. Ни одной проходной фразы, ни одного не прочувствованного душой слова. Мы верим и в преображение Жигана из мальчишки-перекати-поля в отважного человека, верного данному слову. Он спасёт красного командира, не подведёт Димку.

У Гайдара об этом написано так: «Димка, — захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган, успел… Назад на коне летел. И сейчас с зелёными тоже схватился… в самую гущу… Как рубанул одного по башке, тот так и свалился!

— Ты врёшь, Жиган… Обязательно врёшь… У тебя и сабли-то нету, — ответил Димка и засмеялся сквозь невысохшие ещё слезы».

У Гайдара этот эпизод продолжается прощанием с красным командиром, а Роза Иоффе на «невысохших слезах» передачу кончает. В повести финал читается как обещание рассказа о дальнейшей судьбе героев, в радиопьесе он воспринимался бы как неожиданный спад действия, требующий обоснования. Роза Иоффе кончает передачу на ноте взволнованной, победной, драматургически убедительной.

Сперантова вообще любила показывать трансформацию, происходящую с её героями. В «Тимуре и его команде» она играла Мишку Квакина, а не Тимура, исподволь намечая в своём герое черты зависти к тимуровцам и рождая в нас чувство доверия к живой душе, способной измениться в лучшую сторону. Динамика «перерождения» Мишки показана актрисой без нажима, как бы мимоходом подсмотренными в Квакине чёрточками «очеловечивания». Тимур ей казался героем без минусов, а значит, и статичным, без любимых ею превращений.

Сложным и прелестным в своей противоречивости был и её Том Сойер.

Внешне Сперантова работала легко, увлекая за собой партнёров, но мне рассказывала, что каждая новая роль для неё — это дьявол, который крепко усаживается на плечи и мешает жить, пока роль не сделана. Ну, думаю, вспоминала она, пойду погуляю с внучкой, отвлекусь, погляжу на леса и поляны. Не тут-то было! Только роль в уме! Жмёт дьявол на плечи, никак не скинешь! Но когда роль пошла, Сперантова легко входила в образ, предлагая десятки самых разных вариантов, меняя рисунок роли, концентрируя частности в единое целое. В этом смысле Том — роль, о которой актриса говорила, что она «катилась сама собой: я еле успевала её выражать». Непросто складывался лишь дуэт с Серафимой Бирман. Вроде бы уже нашли сцену, а Бирман сомневается. Просьбы режиссёра предоставить право сомневаться ему Бирман игнорировала. Сперантова нспоминает, что во время записи спектакля они были похожи на сумасшедших. «И всё вроде бы шло из ничего, вспоминала Валентина Александровна. «…Шло от крохотного замечания режиссёра, от случайной шутки партнёра. Наша фантазия работала не от усилий украсить блеклое повествование — исходный материал был превосходным! — а от богатств, заложенных в тексте. В такие моменты я почти забываю о нашем возрасте и внешнем виде, о наших костюмах, об отсутствии грима. Без всяких мизансцен и бутафории я представляю себе, как ведёт себя мой герой, как он движется, и, не отрываясь от листков с текстом роли, делаю всё то, что непременно делал бы Том в жизни. Это упоительное чувство, но вот именно тогда, вероятно, слушателям и начинает казаться, что они «видят» радиоспектакль».

Том Сойер — едва ли не лучшая из ролей Сперантовой на радио. Избегая назидательности и откровенных нравоучений, авторы «Городка на Миссисипи» (инсценировка Н. Волкова, режиссер Н. Литвинов) в типично американском мальчишке подчёркивают общечеловеческое, свойственное всем детям и во все времена — живость, проказливость, ненависть к мертвящей скуке школьной зубрёжки. «Вам, школьникам через сто лет, не понять, какой дырой выглядела моя школа», — предупреждает нас Том, объясняя своё нежелание учиться. Умение общаться с нами, «не выходя из образа», у Сперантовой было уникально.

«Городок на Миссисипи» — один из самых «зримых» радиоспектаклей Николая Литвинова. Как всегда у него, он начинается ярко, озорно, заманчиво.

«Для чего бывают бури, джентльмены?» — спрашивает Сперантова — Том, и я, честное слово, вижу, как изящно и гордо шагает это вихрастое наказание по раскалённой солнцем дороге к Миссисипи. «Чтобы вас до нитки промочить!» — ни на секунду не сомневаясь именно в таком предназначении бурь, отвечает Том на свой же вопрос. «А для чего нужно нам солнце, джентльмены? — как в лучшем американском мюзикле поёт, пританцовывая, Сперантова. Чтобы после бури обсушить!» Мы подозреваем, что все эти вопросы Том задает неспроста. И верно. Предпоследняя строка песни звучит так: «Для чего нужно нам сердце, джентльмены?» Том и Сперантова уже взвинтили наше с вами любопытство. Для чего же? И ответ великолепен: «Чтобы подвиг, джентльмены, совершить!»

В Томе тьма грехов и достоинств. Он — озорник, непоседа, но в жизнь всмотреться успевает внимательно. Один вид родной тети Полли приводит его в кислейшее настроение, хотя он её любит и проказничает от избытка жизненных сил, радости существования, а не от желания досадить ей.

Взять хотя бы первый — после вступительной песенки — эпизод, выразительный до хрестоматийности. Том просыпается. Ему не хочется идти в школу. Вот он пошевелился, вздохнул, и во вздохе мы отчётливо слышим: «Чтоб она пропала, эта школа!» «Недурно чем-нибудь заболеть!» — говорит вслух Том и задумывается. Воцаряется пауза, Том явно сосредоточенно ощупывает себя в поисках болезни, хотя бы самой пустяковой. «Ой! — вдруг вскрикивает Том. — Какая боль в желудке!» Опять долгая пауза и воистину трагический вздох разочарования: «Нет. Это мне показалось». И опять: «Ой! У меня шатается зуб!» Пауза. «Нет, его тут же выдерет тетя Полли, а это больно». Мудро, ничего не скажешь. И опять пауза, молчание, явные поиски болячки, сопение. И, наконец, с надеждой: «А может быть, у меня болит палец?» Том садится, я вижу это! Он рассматривает палец, я это слышу по его дыханию! «Нет, палец как палец. И всё же… Я попробую». И Том начинает стонать. Стон сначала идет откуда-то из глубин тела, всё нарастая. Просыпается Сид, брат Тома, он всё слышит. «Я тебе всё прощаю, Сидди. Когда я умру…». Опять страдальческие вопли от «жуткой боли». Том, видимо, уверен, что именно так надо страдать. «Я всех прощаю, Сидди…»

Сперантова «умирает», издавая рулады стонов, рулады, которым позавидовали бы колоратурные певицы. Прибегает тетя Полли. Она, разумеется, в ужасе, несмотря на долгую привычку к изобретательности Тома. Сперантова находит в голосе такие переплетения шутовства с верой в великую драматическую силу произносимых Томом слов, что слушатель начинает безудержно смеяться, одновременно чутко прислушиваясь, что же изобретёт Том, ставя себе диагноз.

— У меня… на пальце… гангрена… — шелестящим шёпотом произносит Том.

— A-а-а? — Тётя Полли начинает приходить в себя. — Пока-жи!

И пока тетя Полли осматривает палец, Том бодро, обворожительной доверительностью обращается к нам, слушателям, из-под нависшей над ним тети Полли: «Я не знал, что это такое, но мне очень нравилось это слово».

— У тебя нет совести! — отрезает тетя Полли. Вставай и иди в школу!

Том хватается за последнюю надежду остаться дома. И дальше следует сцена удаления зуба. Тётя Полли, как известно, делала это с помощью нитки и горящей головни. Ниткой привязывала зуб к спинке кровати, а головню совала чуть ли не в нос Тому. С воплями и проклятиями, извиваясь и кусаясь, Том лишается зуба. Не отвертелся!

Мне было интересно узнать, как играли эту сцену Сперантова и Бирман в студии. Артистки, а не герои — мальчишка с пожилой женщиной. Неужели стояли у микрофона как статуи? Оказывается, едва двигались, потому что у микрофона нельзя кричать, резко жестикулировать, громко стучать. И при всём этом обе исполнительницы так провели эту сцену, точно мы видели всё на цветном объёмном экране.

Я уж не говорю о сцене побелки забора, когда деланное увлечение работой вызывает со стороны сверстников Тома почти патологическое желание приобщиться к азартному труду. Забор был выкрашен стремительно в три слоя. Получив самое большое и «самое вкусное» яблоко, Том с диким посвистом вылетает из чулана и снова напевает свою песенку: «Для чего нужны нам ноги, джентльмены?»

Я умышленно так подробно пересказал эти сцены, чтобы стала хоть немного яснее звуковая отделка ролей, позволяющая нам «видеть» радио.

…Валентина Сперантова была рождена для радио, она была органичной и естественной и в живых передачах, и в записываемых на плёнку, когда писали отдельно речь актёров, отдельно — музыку, отдельно — шумы и звуки, когда монтаж был уделом режиссёра и никто из актёров в нем не участвовал. (Польские режиссёры, например, считают эту специфику радио одним из свидетельств подлинной оригинальности радиоискусства.) Сперантова легко постигала специфические требования любых форм постановочной работы. Режиссёр, бывает, говорит во время записи: «Друзья мои, тут будет сладчайшая музыка. Поэтому не кричите, милые, говорите елейно, карамельно, мармеладно!» Или: «А тут начнётся какофония: гроза, литавры, скрип мачт, вой ветра, Представляете, как нужно кричать, чтобы быть услышанным?» Во время записи неизбежны паузы, иногда на несколько дней. Надо уметь вернуться в уже полузабытое настроение той или иной сцены. Такое умение — свидетельство высокого профессионализма. Сперантова по этому поводу говорила так:

— Если передача хорошо сработана на репетиции, меня такие паузы не сбивают. Пускай меня останавливают. Меня это не запутает, с ощущения роли не собьёт. Да и к паузам в конце концов привыкаешь, если есть увлечение интересной работой. Тогда ты забываешь обо всём на свете. Тебя как будто приподнимает кто-то и ты летишь — вольно, свободно, высоко. Нет, радио — это прекрасно!

И сегодня, когда Валентины Александровны давно нет с нами, я, услышав её по радио, ощущаю именно этот вольный, свободный высокий полёт таланта, «распахнутого на все четыре створки».

К предыдущей главе «Без них нет радио» | К следующей главе «Кто там ещё, в радиокулисах»